Cuidados y duelo en salud mental

Autora: Dra. Lydia Giménez

Salvo en casos excepcionales, junto a cualquier persona enferma hay una persona que la acompaña o la cuida. Cuando se trata de la salud mental, esta dimensión psicosocial cobra aún más importancia, ya que la persona cuidadora principal a menudo es del entorno familiar, no un profesional. Esto significa que, en esta faceta de su vida, debe adquirir nuevas competencias y recursos en un proceso de adaptación que no siempre es fácil y que puede llegar a ser muy estresante si es repentino, exigente, irregular, progresivo, poco flexible, imprevisible o poco controlable, pero sobre todo porque a menudo esta función recae en una sola persona, que vive la sobrecarga en soledad, casi de manera invisible para el resto de la sociedad.

¿Por qué cuidamos?

Son varias las razones por las que cuidamos a los demás. En el caso de los escenarios más complejos, como los de las personas dependientes, reflexionar sobre las razones y lo que significan nos puede ayudar a gestionar mejor la vivencia y esta tarea, que puede ser muy dura, pero, a la vez, enriquecedora.

Cuidamos por amor, por obligación, por motivación altruista, por reciprocidad, por gratitud y aprecio a la persona cuidada, por sentimientos de culpa, para evitar la censura, para obtener la aprobación social... Según los motivos que nos muevan para cuidar, estos motivos influirán en la cantidad, la calidad y el tipo de ayuda que ofrece cada persona cuidadora. Además, conocer las razones de esa persona puede ayudar a los demás a encontrar maneras para entenderla y ayudarla en lugar de juzgarla.

A pesar de tratarse de una experiencia subjetiva, cuidar significa no solo cuidar al otro y entender la complejidad de la enfermedad, sino también aprender cómo la vive la persona que es cuidada, para poder entender, reconceptualizar y ver el mundo también desde su mirada. En el caso del cuidado de las personas mayores dependientes, especialmente en las demencias, la persona cuidadora principal acostumbra a ser una mujer de mediana edad que, como si fuera un sándwich, queda atrapada en medio de dos generaciones: la de sus padres mayores y la siguiente generación, la de hijas e hijos aún a su cargo.

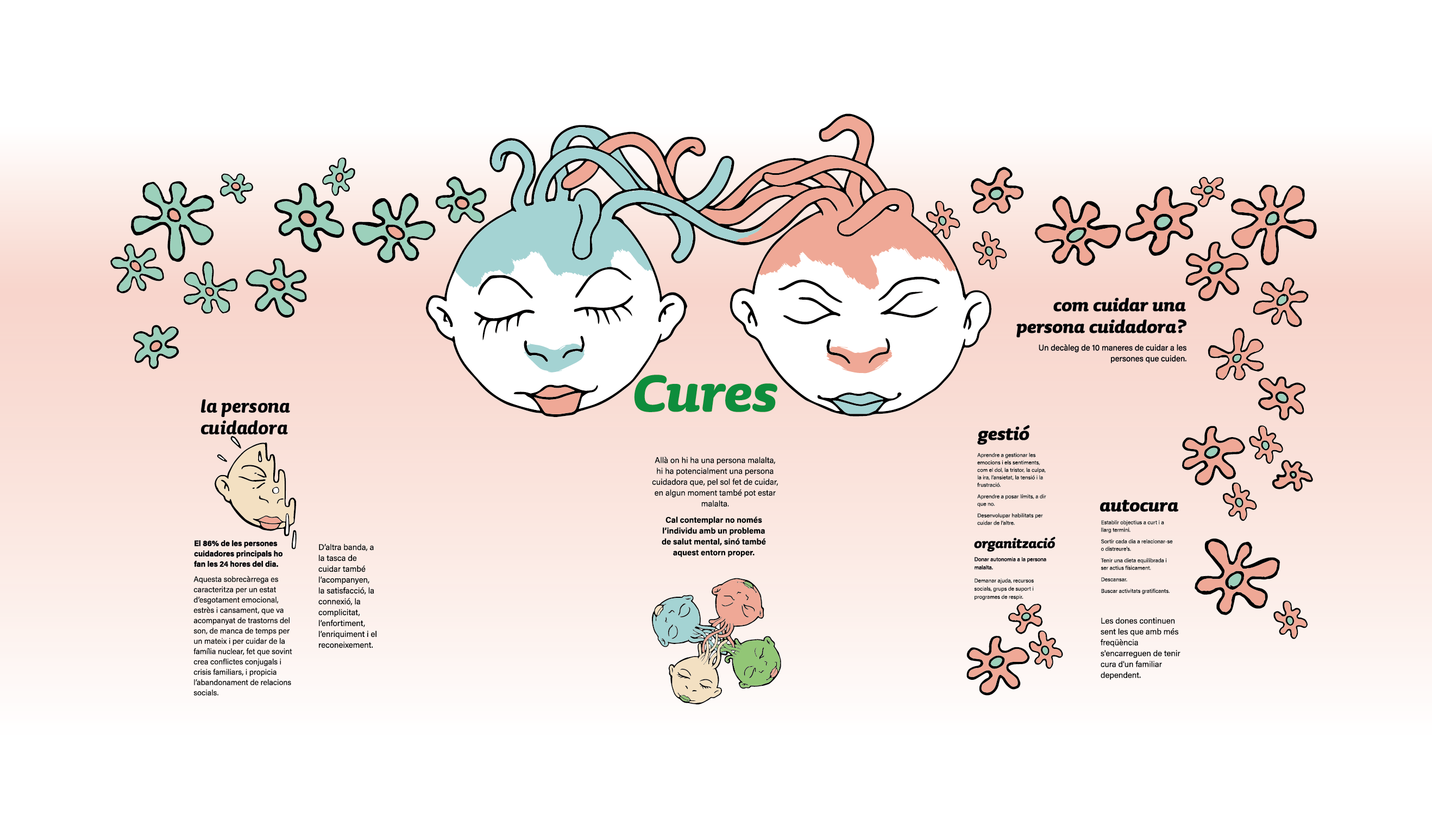

Por otro lado, entre las cualidades que acompañan la tarea de cuidar se encuentra la satisfacción, la conexión, la complicidad, el fortalecimiento, el enriquecimiento y el reconocimiento. Sin embargo, es bien sabido que cuidar puede suponer estrés crónico, saturación por la realización de tareas monótonas y repetitivas, falta de control... Es lo que se conoce como síndrome de agotamiento (o burnout), es decir, la sobrecarga de la persona cuidadora.

El 86 % de las personas cuidadoras principales lo son las 24 horas del día, y el 70 % perciben sobrecarga de trabajo. En el caso de las demencias, simbólicamente, se dice que son 36 horas al día.

Según la OMS, esta sobrecarga se caracteriza por un estado de agotamiento emocional, estrés y cansancio, acompañado de trastornos del sueño y de falta de tiempo para la persona cuidadora y para cuidar a la familia nuclear, lo que a menudo conlleva conflictos conyugales y crisis familiares, además del abandono de las relaciones sociales.

Las personas cuidadoras pueden vivir este rol con sentimientos de soledad, desde la ambivalencia y la culpabilidad, en los que se intensifican las emociones, hasta llegar al bloqueo emocional, la ansiedad y la depresión más grave. Aunque les preocupa el futuro de la persona a la que cuidan, pueden también sentir que esta pide más ayuda de la que realmente necesita, que depende de la cuidadora hasta el punto de que parece que nadie más la pueda cuidar o que espera que sea esa la persona que la cuide como si no pudiera contar con nadie más. En esa situación, la persona cuidadora experimenta una sensación de sobrecarga, siente que ya no dispone de tiempo suficiente para sí misma, se pone en tensión cuando debe compaginar el cuidado de la persona enferma con otras responsabilidades o se enfada cuando está con ella. También puede sentirse avergonzada por la conducta del familiar al que cuida o creer que ha perdido el control sobre su vida desde que la enfermedad de esa persona apareció. Llega a pensar que será incapaz de cuidar a su familiar durante más tiempo, se siente insegura sobre lo que tendría que hacer o piensa que debería hacer más de lo que ya hace o hacerlo mejor. Puede llegar a desear encargar ese cuidado a otras personas, pero también cree que no dispone de suficiente dinero para cuidar al familiar y asumir otros gastos que ya tiene. Siente que su salud se ha resentido por cuidar a su familiar, que no tiene la vida privada que querría. Toda esta serie de pensamientos y emociones permiten identificar y medir si la sobrecarga de la persona cuidadora es intensa, si se está poniendo en riesgo su bienestar y su propia salud, física y mental.

Hay que recordar que donde hay una persona enferma, hay potencialmente una persona cuidadora que, por el mero hecho de cuidar, en algún momento también puede enfermar. Por lo tanto, en esos escenarios, el concepto biomédico de salud se redimensiona para incluir no solo al individuo con un problema de salud mental, sino también a ese entorno cercano formado por el núcleo familiar. Hay que vigilar cuál es el impacto de la enfermedad en los demás miembros de la familia, desde los padres o la pareja, las hermanas y los hermanos, si los hay, hasta las abuelas y los abuelos. Hablamos, así, de un enfoque y un abordaje biopsicosocial que implica a muchos profesionales de la salud y sociosanitarios, y se podría decir que a la propia sociedad. De hecho, el entorno social, el cultural y el histórico desempeñan un papel muy importante para redimensionar ese impacto y los recursos disponibles para hacerle frente. El peor agravio para la salud mental es la dualidad de ser un tabú estigmatizante.

¿Cómo cuidar a una persona cuidadora?

En los últimos años, se han elaborado varios documentos para ayudar a las personas cuidadoras o para que ellas mismas recuperen o desarrollen las habilidades para hacerlo. Los principios de muchos de esos documentos no solo se basan en el conocimiento de la enfermedad y de sí mismas como personas, sino también en su rol de cuidadoras. Si elaboráramos un nuevo decálogo de maneras de cuidar a las personas que cuidan, podríamos estructurarlo en tres pilares fundamentales: la gestión, la organización y el autocuidado.

En cuanto a la gestión, es importante aprender a gestionar las emociones y los sentimientos, como el duelo, la tristeza, la culpa, la ira, la ansiedad, la tensión y la frustración, ser asertivos y conocer y ejercer los derechos de las personas cuidadoras, aprendiendo a poner límites, a decir no y a tener en cuenta no solo los deberes, sino también los derechos, y desarrollar habilidades para cuidar al otro. Se trata de habilidades comunicativas con la persona enferma y con los demás, pero también de habilidades de afrontamiento de situaciones difíciles.

Por lo que respecta a la organización, podríamos centrarnos en dos ámbitos muy claros: dar autonomía a la persona enferma y pedir ayuda, recursos sociales y grupos de apoyo.

Pero es en el autocuidado donde podríamos establecer la otra mitad de los propósitos de ese decálogo, todos ellos destinados a fortalecer el autoconcepto y la autoestima: establecer objetivos tan realistas como sea posible, a corto y a largo plazo, salir diariamente para relacionarnos o distraernos, seguir una dieta equilibrada, ser activos físicamente, descansar y buscar actividades gratificantes.

El duelo

Es posible que a lo largo de nuestra vida, sin saberlo explícitamente, hayamos experimentado algún proceso de duelo, de pérdida. Por ejemplo, la falta afectiva que se genera por la distancia de amigos o familiares con los que manteníamos un fuerte vínculo, el traslado desde un lugar donde estábamos arraigados o que fue significativo en nuestras vidas, la emancipación de los hijos, la separación conyugal en primera o tercera persona, el cese de una actividad con la que nos sentíamos satisfechos o la jubilación. Incluso la pérdida de un objeto valioso cargado de connotaciones afectivas nos puede llevar a experimentar sentimientos de pena. Se trata de circunstancias que generan un sentimiento de pérdida y nos obligan a adaptar nuestro día a día, a continuar la vida sin ello y todo lo que conllevaba (costumbres, expectativas, sentido de identidad y pertenencia, etc.). Sin embargo, su trascendencia en nuestras vidas es relativa, a diferencia de lo que ocurre con la pérdida de un ser querido.

En la sociedad occidental actual, la muerte y el duelo son un tabú. Miramos hacia otro lado, evitamos hablar de ello. Es como si la muerte siempre fuera «la de otro». Se intenta, pues, posponer el ejercicio de reflexión sobre la muerte y comprensión de los sentimientos del duelo y reservarlo para cuando, inevitablemente, nos veamos obligados a enfrentarnos a ella. Sin embargo, cuando llega ese momento triste, la sensación de vacío es demasiado grande y difícil de soportar.

En otras culturas, como las africanas, la vida y la muerte se viven de otra manera: la existencia terrenal es solo una de las fases de la vida; se celebra cuando se llega a la vejez porque significa un éxito que muy pocos consiguen; se llora cuando la persona muerta es joven y se considera que ha perdido años de vida.

La pérdida y el duelo son términos que definen el sentimiento subjetivo (diferente en cada persona) que aparece después de la muerte de un ser querido y la manera en que lo manifestamos. Es importante tener en cuenta que se trata de un conjunto de reacciones no solo emocionales (tristeza, melancolía, apatía, vacío existencial...), sino también físicas (nos sentimos diferentes e incluso manifestamos algunos síntomas) y conductuales (cambiamos nuestra conducta, la manera de hacer las cosas o el tipo de cosas que hacemos), que emergen al sentirnos privados del ser querido que ha fallecido. Se trata de un proceso que puede llegar a ser extremadamente doloroso, que nos invade con el llanto, la negación y el aturdimiento, y parece imposible de superar.

La manera de expresar el duelo es subjetiva y está básicamente relacionada con tres factores: nuestro grado de sensibilidad, el nivel y el tipo de vinculación afectiva que teníamos con la persona que ha fallecido, especialmente si conllevaba dependencia (niños y personas mayores), y la cultura, la sociedad y las creencias que tenemos.

Sin embargo, hay muchos otros factores que también determinan la trascendencia personal que tiene la muerte y cómo manifestamos el dolor de la separación y la pérdida. Las circunstancias que han rodeado la pérdida, como la gravedad o la duración de la causa que ha conducido a la muerte; nuestra situación personal, la de la persona que ha fallecido e incluso la de terceros; la edad de la persona fallecida o la nuestra cuando entramos en duelo; lo previsible del suceso o el hecho de que haya sido inesperado; la experiencia previa que tengamos del duelo, y un largo etcétera. Todos estos factores hacen que el proceso de duelo sea una vivencia muy personal, y la mejor lección que se puede aprender, si se forma parte de un grupo de duelo, es que no hay que aconsejar ni juzgar, sino escuchar, para reflexionar y aprender.

Aunque el duelo sea un proceso subjetivo, muchos autores coinciden en que en el duelo se suceden varias etapas. Estas etapas no siempre aparecen en el mismo orden ni se dan todas, ya que se trata —como decimos— de una vivencia subjetiva que depende de diferentes factores.

Diversos estudios llevados a cabo sobre el duelo han permitido definir características o etapas comunes que suceden durante la pena y que nos ayudan a comprender cómo evoluciona. De manera general, y para simplificar, podemos reagrupar las diferentes etapas en tres fases. El duelo comienza con una primera fase de choque, transcurrida la cual entramos en otras etapas que constituyen el proceso de elaboración del duelo, que finaliza con la resolución.

La fase de choque se caracteriza por el aturdimiento, el llanto, los suspiros, la desconfianza, la incredulidad y la negación, el sentido de irrealidad, el nudo en la garganta y el vacío en el estómago. Su duración acostumbra a ser de unos tres días, pero se puede alargar hasta semanas o meses.

En la elaboración del duelo somos conscientes de la pérdida, y aparece la ira, el resentimiento y la culpabilidad, el anhelo, el deseo de recuperar o de reunirse con la persona desaparecida, la inseguridad, el insomnio, el pánico, la desorganización, el agotamiento, la soledad y la tristeza, la pérdida del apetito y el desinterés, los pensamientos y los sueños con la persona fallecida y la necesidad de retirarse o de estar en soledad. Esta fase es lenta y depende mucho de las circunstancias. Es importante aceptar los sentimientos, las sensaciones físicas y los cambios de conducta como parte natural del proceso.

En la fase de resolución del duelo podemos recordar el pasado sin dolor y recuperamos el interés por nuestras actividades o por otras nuevas, lo que permite empezar de nuevo, aunque se reviva el dolor y nos invada otra vez la tristeza en fechas señaladas.

De manera general, el conjunto de las tres fases puede abarcar un periodo de tiempo largo, que puede ser de casi un año. En los casos en que la pérdida se prevé con cierta antelación, las fases del duelo también se adelantan y empiezan de manera paralela al conocimiento de la separación anticipada.

Es importante conocer estos elementos o estas etapas porque nos ayudan a comprender un poco mejor nuestros sentimientos, así como las sensaciones físicas y las reacciones conductuales que experimentamos cuando vivimos un duelo. Las teorías más actuales hablan de un proceso de duelo dual en el que alternamos estadios orientados a la pérdida y estadios orientados a la restauración, que permiten definir estrategias adecuadas para cada caso. También hablamos de terapias centradas en el significado de la vida y la muerte, y en lo que ha sucedido. Entender el duelo un poco mejor ayuda a elaborarlo y a resolverlo de manera adecuada, así como a detectar los casos de letargia que pueden requerir ayuda. Nos permite también detectar si ese proceso está estancado (por ejemplo, si la negación de lo ocurrido se prolonga y retrasa el proceso de elaboración del duelo), conlleva riesgos (cuando, por ejemplo, hay deseo de reunirse con la persona fallecida) o si está siendo demasiado largo e implica un sufrimiento excesivo que incapacita rehacer la vida (es decir, cuando nos encontramos en una situación de duelo patológico). En esos casos, la intervención de profesionales médicos (psiquiatras) y del ámbito sociosanitario (psicólogos y grupos de duelo) puede ser muy importante.

El duelo forma parte de las experiencias que debemos vivir, afrontar y superar a lo largo de la vida. Cada persona tiene derecho a vivirlo a su manera y a expresarlo según su sensibilidad, la vinculación que había establecido con la persona que ha perdido, sus creencias, su cultura y muchos otros factores que la condicionan. Hay que aprender a respetar ese derecho fundamental, porque el duelo forma parte de nosotros y es una de las experiencias vitales más profundas que nos sucederán en la vida. La muerte y el duelo forman parte de la vida, aunque sean las partes más amargas. No hay que presionar para acelerar el duelo, ni contribuir a ignorarlo. Para algunas personas, por ejemplo, el duelo es un ritual que ayuda a exteriorizar mejor sus sentimientos de duelo socialmente, mientras que para otras —debido a sus creencias y a su ámbito cultural— resulta innecesario hacerlo.

Actualmente, el tabú de la muerte en la sociedad moderna nos aleja de ritos y tradiciones que cumplen funciones importantes para el desarrollo del duelo de manera adecuada. Así, la posibilidad de ver el cuerpo difunto permite tomar conciencia de la realidad e iniciar los sentimientos de pérdida, mientras que los rituales fúnebres que culminan con el entierro nos ayudan a empezar a asumir la separación de la persona fallecida. Por lo tanto, es importante que reflexionemos sobre algunas actitudes actuales que intentan evitar o minimizar estas circunstancias con la buena intención, aunque equivocada, de mitigar o aliviar el dolor.

Lydia Giménez

Profesora de Psiquiatría e Investigación en Neurociencia del Comportamiento y Psiquiatría Biológica del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Facultad de Medicina y el Instituto de Neurociencias de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Su trayectoria refleja el currículo multidisciplinario que ha caracterizado su perfil académico y experimental desde que se licenció en Biología. Después de cursar el máster sobre el papel funcional de la LPL, la proteína lipasa en el hígado de rata, se interesó por el conocimiento del cerebro y realizó el doctorado en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), en el Departamento de Neuroquímica, para estudiar los efectos conductuales del sistema NMDA y sus interacciones con los sistemas de dopamina, adenosina y poliaminas. Es durante esta etapa predoctoral cuando se forjó su currículo básico: estudiar la conducta en roedores (ratas y ratones), desde una visión etológica y experimental. Además, incorpora la innovación metodológica de los sistemas de análisis de imágenes para medir el comportamiento. También realizó una estancia posdoctoral en el Instituto Karolinska, en Suecia, donde se acercó a enfoques experimentales con administración local, microdiálisis y modelos de animales mutantes.

Regresó a España con un contrato Ramón y Cajal en el área de Medicina y fue investigadora destacada I3 inmediatamente antes de la Cátedra Asociada de Psiquiatría en el año 2007. Desde entonces, ha continuado con la caracterización conductual de modelos animales para la investigación en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. El enfoque traslacional se realiza a través de acuerdos de colaboración con el Instituto Karolinska (Suecia), el Hospital Sagrat Cor Martorell (Barcelona) y la UCAMID Hospital Santa Caterina de Salt (Girona).

Podéis consultar la producción científica de Lydia Giménez en el Portal de Investigación de la UAB.