06. Seguridad alimentaria y salud humana

Efectos sobre la seguridad alimentaria y la salud de la población

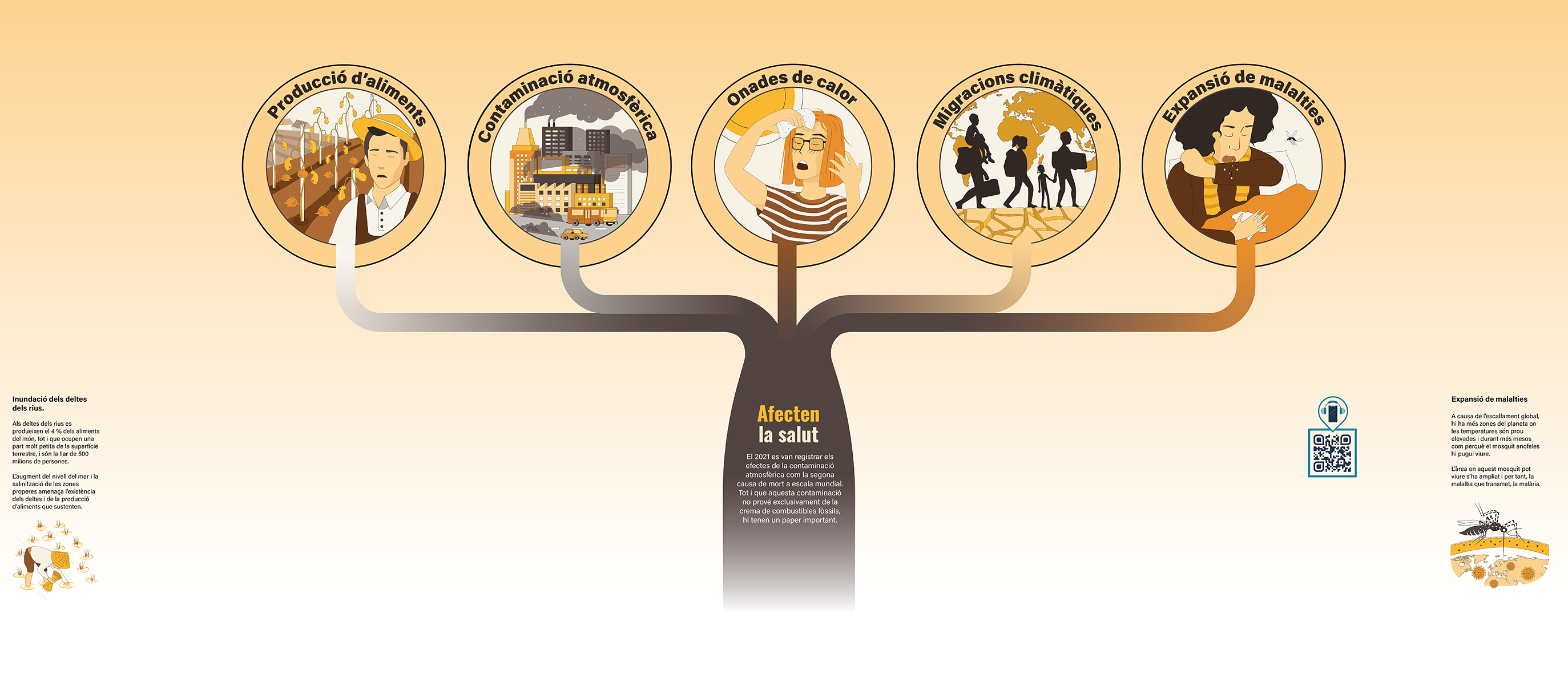

En audioguías anteriores hemos hablado de los efectos que tiene la quema de combustibles fósiles en la biodiversidad, pero también es necesario señalar los grandes impactos que tiene en diversos aspectos de la salud humana.

La contaminación atmosférica, provocada, entre otras causas, por la quema de combustibles fósiles, genera gases, como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas finas en suspensión, que constituyen un problema para la salud humana desde que se empezaron a emitir a gran escala. Las imágenes de las ciudades donde se inició la Revolución Industrial (que a menudo nos llegan a través del cine) nos remiten a ciudades totalmente insalubres que, por fortuna, han ido mejorando sus condiciones, aunque no tanto como deberían.

Los contaminantes atmosféricos provienen de muchas fuentes; algunas son naturales, y en esas podemos intervenir poco, pero también las hay antropogénicas, causadas por el ser humano, y aquí es donde encontramos la quema de combustibles fósiles, que desempeña un papel muy relevante.

Los grandes problemas de salud derivados de la contaminación atmosférica por el uso de combustibles fósiles son mucho más severos en áreas urbanas. Y, cuanto más densas y grandes, peores son esos problemas. Es el caso de algunas megaurbes asiáticas, africanas y latinoamericanas. De hecho, en 2021 los efectos de la contaminación atmosférica fueron la principal causa de muerte en África y la segunda en Asia. En Europa, fue la sexta, y en España, la novena.

Aunque, como hemos dicho, algunos contaminantes provienen de fuentes naturales, como las erupciones volcánicas, o de actividades humanas, el hecho de que haya una gran concentración de problemas de salud en las zonas urbanas nos indica que el papel de los combustibles fósiles es relevante.

En otras audioguías hemos ido explicando que el aumento de la temperatura (que, además, sabemos que es desigual en todo el planeta), junto con el aumento de la frecuencia y la intensidad de perturbaciones, como sequías, inundaciones o tormentas, pone en peligro la biodiversidad del planeta. Y nuestra alimentación depende, en buena parte, de esa biodiversidad.

Además, la producción agrícola y ganadera está en riesgo en muchos lugares del planeta y, por lo tanto, también lo está la capacidad de alimentar a la población. Así, zonas que hasta ahora eran totalmente adecuadas para cultivar pueden dejar de serlo por el grado de aridez si aumenta la temperatura y disminuyen las precipitaciones.

También los deltas de los grandes ríos y otras zonas litorales, con depósitos de tierras fluviales que suelen ser muy fértiles, son grandes zonas de producción agrícola que se ven amenazadas por la subida del nivel del mar. Buena muestra de ello es la producción de arroz en los deltas de todo el mundo. Por ejemplo, el delta del río Mekong, en Vietnam, sustenta una población de 20 millones de personas, produce más de la mitad de los cultivos básicos del país y supone prácticamente el 90 % de sus exportaciones. Vietnam es el tercer país exportador de arroz y, por lo tanto, es muy relevante para la seguridad alimentaria mundial. En España, solo el delta del Ebro produce casi el 20 % del arroz de todo el Estado. En conjunto, los deltas producen el 4 % de los alimentos del mundo con solo el 0,5 % de la superficie terrestre. Y su existencia está claramente en peligro por la subida del nivel del mar y la salinización que esto conlleva (recordemos los efectos de la tormenta Gloria en el delta y en todo el litoral catalán en enero de 2020), por el aumento del riesgo de tormentas peligrosas y por sequías cada vez más persistentes. No sabemos si con el cambio climático encontraremos lugares idóneos para cultivar que ahora no lo son, pero lo que sí sabemos es que estamos poniendo en riesgo la agricultura en zonas que son muy productivas. Y como toda persona sensata sabe, con la comida no se juega.

Las técnicas que utilizamos actualmente en agricultura, en ganadería y en la red de distribución de los alimentos dependen mucho de los combustibles fósiles. La agricultura llamada intensiva, que busca sacar el máximo rendimiento de una tierra cultivable, depende mucho de la maquinaria, de la aplicación constante de fertilizantes y productos fitosanitarios y de la simplificación del paisaje para disponer de grandes zonas de monocultivo. Y todo ello implica un gran uso de energía fósil, que no es fácil de sustituir con la electrificación. Además, los circuitos de distribución de los alimentos se rigen por criterios principalmente económicos, y eso hace que, a menudo, desde el lugar en que se producen los alimentos hasta el lugar en que se consumen haya grandes distancias y, por lo tanto, se produzca un gran consumo de combustibles fósiles.

El cambio climático y la necesidad de reducir el uso de los combustibles fósiles ponen contra las cuerdas al actual sistema de producción de alimentos. Este sistema es un gran emisor de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, es muy vulnerable al cambio climático que contribuye a generar. Asimismo, es vulnerable a la reducción de biodiversidad, pero también es un motor de esa pérdida. Así pues, debemos optar cada vez más por otras formas de producción de alimentos, como la agricultura ecológica o regenerativa, y producir cerca de donde los consumimos.

Por otra parte, las olas de calor, consecuencia del calentamiento global, son cada vez más intensas. Se alcanzan temperaturas más altas y duran más días. Cada año que pasa hablamos de un nuevo récord en algún aspecto de esas olas, como los 45,4 °C registrados en Figueres en julio de 2023. Sabemos que las olas de calor afectan negativamente a la salud de las personas, especialmente en el caso de las personas mayores, y la mortalidad asociada directamente a ese fenómeno está aumentando en los últimos años. Además, como todo lo que tiene que ver con el cambio climático, también afecta especialmente a las personas más vulnerables, con menos ingresos, que viven en viviendas menos preparadas para contrarrestar las altas temperaturas y que difícilmente pueden climatizar su casa o irse durante el verano o los fines de semana a zonas más frescas.

En otra audioguía hemos analizado en profundidad cómo el hecho de que la temperatura aumente debido al calentamiento global puede modificar el área de distribución de algunas especies animales y vegetales. Este hecho conlleva muchas consecuencias que no repetiremos aquí, pero hay una que tiene que ver directamente con la salud humana: la aparición de enfermedades en zonas nuevas debido a la expansión de animales que llevan y transmiten algún microorganismo infeccioso. Un ejemplo clarísimo son los mosquitos, que transmiten enfermedades como el dengue o la malaria. Se están modificando sus áreas de distribución hacia zonas de otras latitudes y de altitudes más elevadas y, por tanto, también están cambiando las áreas en las que se extienden las enfermedades que transmiten.

Finalmente, recordemos que muchas de estas situaciones están provocando migraciones climáticas que seguramente se irán agravando. Aumentará el número de personas que tendrán que dejar su casa e irse a otros lugares porque las condiciones climáticas no les permitirán vivir donde han vivido siempre, o, al menos, no podrá vivir allí tanta gente como ahora. Todavía es difícil precisar el volumen de las migraciones que pueden tener una causa climática, porque se mezclan con otras causas, como las políticas, las socioeconómicas, etc. No obstante, parece que las migraciones climáticas irán en aumento. Conviene tener claro que, si nos vamos de un lugar porque el clima no nos permite vivir en él o porque el mar se lo ha tragado, no podremos volver nunca más. Inexorablemente, será una migración sin retorno.

Información complementaria